カジカの生態や特徴!淡水カジカの近縁種との見分け方は?

Share

| 分類 | スズキ目カジカ科カジカ属 |

|---|---|

| 和名 | カジカ |

| 学名 | Cottu pollux |

| 分布 | 本州、四国西部、九州北部に広く分布する。 |

| 特徴 | 第二背鰭軟条は15~18、頭部や第一背鰭の下に明瞭な暗色帯がない |

川のカジカ、海のカジカ

カジカ科に属する魚は多くの種が知られていますが、 そのほとんどが海水魚で淡水魚は少ないです。それでも、ただ単に「カジカ」といった場合は、本記事で取り上げる淡水魚のカジカ(学名Cottus pollux)を指すことが普通です。

ちなみに、海水魚の方には「~カジカ」という名前の種は多く居ますが、単に「カジカ」と表記する魚は存在しません。

川のカジカと海のカジカの主な相違点としては、体長や体形が挙げられます。淡水生の方は最大でも20cmに満たない程度にしか成長しないのに対し、例えば海水魚のトゲカジカは体長70cmほどにもなるなど、海水生の方はより大きく成長する種類が多いです。

また、海水生の方は他の魚類を捕食しやすくするためか、淡水生の種類よりも頭部が大きいことも特徴として挙げられます。

カジカ科に属する魚は多くの種が知られていますが、 そのほとんどが海水魚で淡水魚は少ないです。それでも、ただ単に「カジカ」といった場合は、本記事で取り上げる淡水魚のカジカ(学名Cottus pollux)を指すことが普通です。

ちなみに、海水魚の方には「~カジカ」という名前の種は多く居ますが、単に「カジカ」と表記する魚は存在しません。

川のカジカと海のカジカの主な相違点としては、体長や体形が挙げられます。淡水生の方は最大でも20cmに満たない程度にしか成長しないのに対し、例えば海水魚のトゲカジカは体長70cmほどにもなるなど、海水生の方はより大きく成長する種類が多いです。

また、海水生の方は他の魚類を捕食しやすくするためか、淡水生の種類よりも頭部が大きいことも特徴として挙げられます。

カジカと類似種との違い(見分け方)

淡水生のカジカにも複数の種類が存在し、中には見分けが困難なものも居ます。ここでは、カジカと類似種との見分け方をご紹介します。カジカとウツセミカジカの違い

カジカとカンキョウカジカの違い

カンキョウカジカとの見分けのポイントは、 生息域と体形、第二背鰭の条数などです。まず、生息域についてですが、カンキョウカジカは北海道と日本海側の一部にのみ分布しています。 そして、体形は、カンキョウカジカは他のカジカ類と比較すると体高が低いです。さらに、第二背鰭の条数は、カジカが15~18本に対して、カンキョウカジカは19~22本と多いのが特徴です。 他にも、カンキョウカジカは体に細かい白点がたくさん入ることも特徴として挙げられますが、模様は個体差が大きい要素なので注意してください。カジカの地方名

カジカはほぼ全国的に見られる魚であるため、地方名も数が多いです。名前の例としては、「ゴリ(北陸地方)」・「カジツカ(新潟)」・「カブ(岐阜)」・「アイカケ(和歌山)」・「ナナセ(島根)」などが挙げられます。 特に、ゴリは有名であり、この名前はハゼ科に属する「ウキゴリ」に、よく似た姿をしていることから呼ばれるようになったと言われています。 他にもヨシノボリやドンコなどとも似ていますが、カジカは鱗を持たないため見分けは容易です。カジカの仲間には河川型と回遊型がいる

カジカ属の中には一生を淡水域で過ごす河川型(陸封型)の他に、鮭などと同様に河川と海を行き来する回遊型(降海型)の種類が居ます。河川型のカジカ

日本に生息しているカジカ属の中で、一生を淡水で過ごす河川型(陸封型)の種類は「カジカ」・「ハナカジカ」・「ウツセミカジカ」の3種です。ただし、カジカは卵の大きさから「大卵型」・「中卵型」と分類されており、前者は河川型のみですが、後者の一部は回遊型であることが確認されています。 また、ウツセミカジカに関しても、陸封型と回遊型の両方が確認されており、陸封型についても湖を海の代わりに利用する、降湖型(湖沼型)と呼ばれる生態をしています。回遊型(降海型)のカジカ

回遊型のカジカは「カジカ(中卵型)」・「ウツセミカジカ」・「カンキョウカジカ」・「エゾハナカジカ」の4種です。前述の通り、カジカ(中卵型)は全てが回遊型ではありません。 また、ウツセミカジカは海に流入している河川に生息しているものは回遊型となりますが、琵琶湖や中禅寺湖などに生息している個体は湖とその流入河川域にのみ留まり、海には降りません。カジカ(河川型)の生息場所

前述したように、カジカは本州、四国、九州に分布しており、陸封型のウツセミカジカも分布域はほぼ同じです。ハナカジカに関しては、北海道ならびに東北地方に限られます。

いずれの種類も、山間部を流れる河川の上流部から中流部にかけて生息しており、流れが穏やかな砂礫底を好み、普段は石の下などに身を隠していることが多いです。

前述したように、カジカは本州、四国、九州に分布しており、陸封型のウツセミカジカも分布域はほぼ同じです。ハナカジカに関しては、北海道ならびに東北地方に限られます。

いずれの種類も、山間部を流れる河川の上流部から中流部にかけて生息しており、流れが穏やかな砂礫底を好み、普段は石の下などに身を隠していることが多いです。

カジカ(河川型)の生態

河川型のカジカは複数が存在しますが、ここでは冒頭で紹介した標準和名のカジカ(学名Cottus pollux)について述べます。

河川型のカジカは複数が存在しますが、ここでは冒頭で紹介した標準和名のカジカ(学名Cottus pollux)について述べます。

カジカの食性

カジカは、水生昆虫や小魚などを捕食する動物食性です。主な餌は水生昆虫ですが、具体的な種類はその河川においてどの水生昆虫が多いかによって変化します。それでも、稚魚・成魚ともにトビケラとカゲロウの幼虫は好んで食べる傾向にあり、特に稚魚期はユスリカの幼虫(アカムシ)も選択的に捕食します。 カジカは基本的には夜行性です。しかし、個体差があって活発な個体は昼間でも活動している様子が確認されています。一般的に最も活性が高くなる時間帯は日没時で、この時間帯になると石の隙間などから泳ぎ出て、盛んに摂食活動を行います。カジカの繁殖生態

カジカの産卵期は2~6月頃で、西日本の方が早いです。オスが流れが穏やかな浅瀬に縄張りを作り、そこにメスを呼び込んで石の下に産卵させます。産卵後はオスが胸鰭などを使って卵に新鮮な水を送り込むとともに、他の生物に食害されないよう孵化まで面倒を見ます。 卵の直径は約2.5~3.5mmほどで、孵化までには1カ月以上の期間が必要です。成長が遅い魚で、1年で体長4~5cm、2年で体長6~7cm程度にしか成長しません。また、寿命は3~4年ほどだと考えられています。カジカは準絶滅危惧種でもある

カジカは郷土料理にも利用される身近な魚でしたが、近年はその数を急激に減らしており、環境省のレッドリストには 「準絶滅危惧(NT)」として掲載されています。ただし、自治体によっては既に絶滅危惧種に指定されており、カジカの保護活動の必要性が叫ばれています。

この事態を招いたのは、近年の開発とそれに伴う水質汚染が、カジカの性質と相いれなかったことが原因です。カジカは水質の悪化に敏感であるうえ、生活基盤が川底の石にあるため、山砂利の採集や川沿いの工事による土砂の流入に耐えられなかったのです。

カジカは郷土料理にも利用される身近な魚でしたが、近年はその数を急激に減らしており、環境省のレッドリストには 「準絶滅危惧(NT)」として掲載されています。ただし、自治体によっては既に絶滅危惧種に指定されており、カジカの保護活動の必要性が叫ばれています。

この事態を招いたのは、近年の開発とそれに伴う水質汚染が、カジカの性質と相いれなかったことが原因です。カジカは水質の悪化に敏感であるうえ、生活基盤が川底の石にあるため、山砂利の採集や川沿いの工事による土砂の流入に耐えられなかったのです。

カジカの釣り

カジカは食味が良いことと、釣り自体が面白いことなどから釣魚としても人気です。ここでは、カジカ釣りについてご紹介します。

カジカは食味が良いことと、釣り自体が面白いことなどから釣魚としても人気です。ここでは、カジカ釣りについてご紹介します。

カジカ釣りのタックルと餌

カジカ釣りは箱メガネで川底を見ながら釣る 見釣りが基本で、タックルとしては次の通りです。まず、ロッドはカジカ用の物が市販されているので、それを用意できればベストです。 見釣りのタックルは竿に直接ハリスを付けます。糸はフロロカーボンの1号を10~15cmほど伸ばし、針はカジカ用の物かハゼ用の5号前後を用います。そして、針の手前にはB~3Bのガン玉を取り付けます。餌は釣り用のイクラが一般的ですが、川虫を現地調達しても良いです。カジカの釣り方

ウェーダーなどを着用して川に入水し、箱メガネでカジカが居そうなポイントを探して、そこに餌を投入して食い付くのを待ちます。カジカが食い付き次第、直ぐに引き上げれば釣ることが可能です。カジカが居ることが多いポイントは周囲よりも流れが穏やかでかつ、水通しが良い石の下や隙間です。 そのような場所は、落ち葉などのゴミが少ない特徴があるので参考にしてみてください。また、カジカは複数が同じ場所に潜んでいることも多いため、1匹が釣れたら同じポイントを探ってみると良いでしょう。カジカは探り釣りで狙うことが可能

カジカ釣りと言えば見釣りが定番ですが、探り釣りでも狙えます。探り釣りとは、渓流竿などの穂先のみを使用し、そこに糸を結んでガン玉と針を付けたシンプルなタックルで、石の下などに潜んでいるカジカを探っていく釣り方です。 見釣りと同じように入水して川を歩き、カジカが居そうなポイントに餌を落としていきます。見釣り同様に手軽であるため、この手法でカジカ釣りを楽しんでいる方も珍しくありません。カジカの飼育

カジカは飼育が可能ですが、その性質から飼育環境の管理や餌の面で苦労することになるので、飼育難易度はやや高いです。カジカ飼育は水温管理が需要

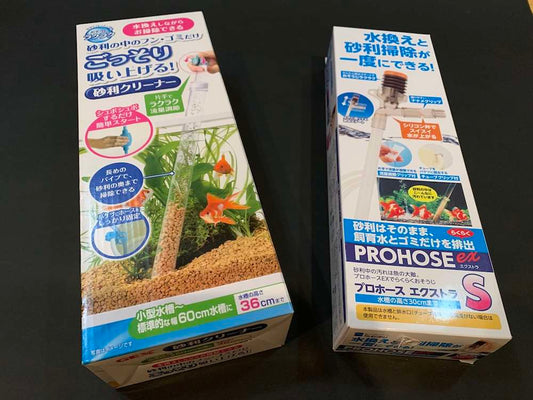

カジカは上流域に生息していることからも分かる通り高水温が苦手です。カジカを飼育できる水温は15~25℃前後ですが、 適温は22~23℃程度です。そのため、夏場は水槽用クーラーを使うか、エアコンで室温ごと管理するなど水温のコントロールが必須です。カジカ飼育に適した水槽・フィルター

カジカは最大でも体長15cm前後の魚なので、45cmクラスの水槽があれば飼育は可能です。しかし、カジカは水質の悪化に敏感で、水量が少ないとその影響が早期に現れるため、できれば60cmクラス以上の水槽が望ましいです。カジカの餌

カジカは動物食性であるため、餌も生餌を用意する必要があります。動かないものに興味を示さない個体が多いため、人工飼料への餌付けは難易度が高いです。 具体的な餌としては、 スジエビやミナミヌマエビ、アカムシなどが挙げられます。これらの生餌は食べ残すと水を汚しやすいので、食べ残した餌は速やかに水槽から取り除くようにしてください。カジカ飼育に適したレイアウト

まず、 底床材は必須です。粗めの大磯砂など、水質への影響が少ない砂利系の底床材を入れてあげてください。また、自然下では石の下や隙間に潜んでいるので、シェルターや石組みレイアウトを入れて、身を隠せる場所を提供してあげると良いでしょう。カジカのおすすめ料理

カジカは郷土料理にも使われる食味の良い魚として知られています。ここでは、カジカのおすすめ料理をご紹介します。カジカの炭火焼

その名の通り、カジカを1尾丸ごと炭火でじっくり焼き上げた料理です。カジカの旬は秋から翌春にかけてで、その頃のカジカは身が充実しており、炭火で焼き上げることでふっくらとした身と皮目やヒレの香ばしさが大変に美味です。カジカの唐揚げ

唐揚げはカジカ料理の定番で、特に石川県では「ゴリの唐揚げ」と呼ばれ、郷土料理に数えられています。鮮度の低下を防ぐために、氷水に浸けて仮死状態にしたカジカに唐揚げ粉をまぶし、2度揚げすることでカラッと美味しく仕上がります。パリパリの食感とカジカが持つ旨味を楽しめる料理です。カジカの味噌汁

金沢市など北陸地方の一部では、カジカの味噌汁も良く食べられています。カジカからは良い出汁が取れるので、味噌汁の具として野菜などと一緒に煮て味噌を溶くと、美味しい味噌汁に仕上がります。カジカの骨酒

一度焼いたカジカをさらに炙って表面をカラカラにしたものに、熱燗を注いでいただくお酒が骨酒です。お酒にカジカの風味と旨味が伝わり、普通のお酒とは違った味わいを楽しめます。現在では、家庭でカジカの骨酒が楽しめるセットも通販などで入手できるので、興味がある方は試してみてください。カジカは川遊びでも獲れる淡水魚

カジカは郷土料理に用いられるなど、一昔前まではほぼ全国の河川で見られる身近な魚でした。しかし、近年の環境汚染の影響でその数を減らし、自治体によっては絶滅が危惧されています。

川遊びでも獲れますが、場所によっては採取が禁止されているので注意してください。保全活動の範囲内で釣りや料理を楽しむ分には問題ないので、ぜひカジカを味わってみてください。

カジカは郷土料理に用いられるなど、一昔前まではほぼ全国の河川で見られる身近な魚でした。しかし、近年の環境汚染の影響でその数を減らし、自治体によっては絶滅が危惧されています。

川遊びでも獲れますが、場所によっては採取が禁止されているので注意してください。保全活動の範囲内で釣りや料理を楽しむ分には問題ないので、ぜひカジカを味わってみてください。