ヤリタナゴの特徴や生態、飼育方法、釣り!近縁種との見分け方は?

Share

| 分類 | コイ目コイ科タナゴ亜科アブラボテ属 |

|---|---|

| 和名 | ヤリタナゴ |

| 学名 | Tanakia lanceolata |

| 分布 | 朝鮮半島西部、本州・四国・九州北部の日本各地に広く分布する。 |

| 特徴 | 側線が完全で、側線鱗数は36-39。口に1対のヒゲがある。 |

ヤリタナゴの特徴

ヤリタナゴは日本に生息しているタナゴ類の中では最も広域に分布しており、北海道と南九州を除く全国で見られ、海外では朝鮮半島西部にも分布しています。タナゴの仲間では大きくなる種類で体長は10cm前後に達し、近縁種よりも体高が低い特徴があり、やや細長い印象を受けます。口には一対のヒゲがあり、普段の体色は銀白色です。 しかし、オスは繁殖期になると婚姻色を呈し、背の方を中心に淡い青色~緑色に、腹側は黒色、胸ビレと背ビレ、尻ビレに加えて鰓蓋が朱色~オレンジ色に変化します。この婚姻色が色鮮やかで美しいので、日本産淡水魚の中では観賞魚として一定の人気を博しており、熱帯魚専門店などでは販売されていることも多いです。なお、本種は生息域が広いため、地域によって婚姻色などの形態が微妙に異なっていることが知られています。ヤリタナゴと近縁種との比較

ヤリタナゴと主な近縁種とを比較した時の差異は以下の通りです。 アブラボテ 体高がヤリタナゴよりも高く、体色はくすんだ銀白色でヤリタナゴのような鮮やかさがありません。体長は7cm程度の個体が大部分を占め、ヤリタナゴよりも小さい傾向にありますが、大きなものは10cmに達する場合もあります。

タイリクバラタナゴ

体高がヤリタナゴよりも高く、体色はくすんだ銀白色でヤリタナゴのような鮮やかさがありません。体長は7cm程度の個体が大部分を占め、ヤリタナゴよりも小さい傾向にありますが、大きなものは10cmに達する場合もあります。

タイリクバラタナゴ

まず、体形が異なりタイリクバラタナゴは体高が高く、成熟した個体だとひし形のようなフォルムになるほどです。模様にも差異が見られ、本種にはヤリタナゴにはない、暗色をした縦長の斑点が鰓蓋の後ろに入ります。また、本種は口ヒゲを持ちません。

カネヒラ

まず、体形が異なりタイリクバラタナゴは体高が高く、成熟した個体だとひし形のようなフォルムになるほどです。模様にも差異が見られ、本種にはヤリタナゴにはない、暗色をした縦長の斑点が鰓蓋の後ろに入ります。また、本種は口ヒゲを持ちません。

カネヒラ

カネヒラもヤリタナゴより体高が高くなります。また、本種は鰓蓋の上方後端の辺りに、暗い青色~緑色をした斑点が入ることもヤリタナゴとの違いです。カネヒラは背ビレの付け根が長く、それに伴い軟条の数もヤリタナゴより多いです。体長も異なり、本種はタナゴの仲間では最も大きくなり、13cmを超えることもあります。

カネヒラもヤリタナゴより体高が高くなります。また、本種は鰓蓋の上方後端の辺りに、暗い青色~緑色をした斑点が入ることもヤリタナゴとの違いです。カネヒラは背ビレの付け根が長く、それに伴い軟条の数もヤリタナゴより多いです。体長も異なり、本種はタナゴの仲間では最も大きくなり、13cmを超えることもあります。

ヤリタナゴの生態

撮影:FISH PARADISE!編集部

ヤリタナゴは平野部の小川や用水路、池、湖などに生息しており、水草や杭などで陰になった、やや流れがある場所でよく見られます。食性は雑食で、藻類や水生昆虫、甲殻類など何でも食べます。

繁殖期は3~8月頃で、西の方が早いです。タナゴの仲間は二枚貝に産卵する変わった繁殖形態を持っており、本種も例に漏れません。本種は主に「マツカサガイ」や「ニセマツカサガイ」を利用し、繁殖期になるとオスが貝の周辺に縄張りを作ってメスを誘導、メスは産卵管を貝の出水管に挿入して産卵を行います。その後、オスが放精を行うことで受精卵となり、孵化するまで貝に卵を保護してもらいます。稚魚は孵化後も貝の中に留まり成長し、1カ月ほど経つと貝から出てきます。性成熟までの期間は約1年で、自然環境下での寿命は2~3年です。

一昔前までは、分布域では河川などで普通に見られる川魚の代表格でした。しかし、近年では護岸工事の影響や、オオクチバス・ブルーギルなどの放流により数を減らし、環境省のレッドリストで「準絶滅危惧種(NT)」に指定されています。

撮影:FISH PARADISE!編集部

ヤリタナゴは平野部の小川や用水路、池、湖などに生息しており、水草や杭などで陰になった、やや流れがある場所でよく見られます。食性は雑食で、藻類や水生昆虫、甲殻類など何でも食べます。

繁殖期は3~8月頃で、西の方が早いです。タナゴの仲間は二枚貝に産卵する変わった繁殖形態を持っており、本種も例に漏れません。本種は主に「マツカサガイ」や「ニセマツカサガイ」を利用し、繁殖期になるとオスが貝の周辺に縄張りを作ってメスを誘導、メスは産卵管を貝の出水管に挿入して産卵を行います。その後、オスが放精を行うことで受精卵となり、孵化するまで貝に卵を保護してもらいます。稚魚は孵化後も貝の中に留まり成長し、1カ月ほど経つと貝から出てきます。性成熟までの期間は約1年で、自然環境下での寿命は2~3年です。

一昔前までは、分布域では河川などで普通に見られる川魚の代表格でした。しかし、近年では護岸工事の影響や、オオクチバス・ブルーギルなどの放流により数を減らし、環境省のレッドリストで「準絶滅危惧種(NT)」に指定されています。

ヤリタナゴの飼育方法

ヤリタナゴは水質にうるさくないので、アクアリウムの入門にも適した魚種です。ここでは、ヤリタナゴの飼育方法をご紹介します。適した水槽サイズ・フィルター

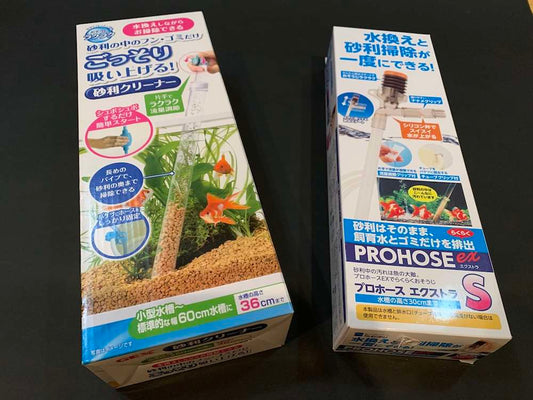

ヤリタナゴは体長10cm前後の小型魚なので、単独飼育であれば30cmクラスの小型水槽から可能です。ヤリタナゴの場合、水10Lに対して1匹が飼育数の目安と言われているため、45cmクラスなら3匹ほど、60cmクラスだと6匹程度が安全に飼育できる個体数の目安です。ヤリタナゴは水を汚しやすい魚種ではないので、フィルターは水量に対応した物であれば、外掛け式などの簡易的な形式でも問題ありません。水換えの頻度を低下させたいのなら、上部式や外部式を導入すると良いでしょう。水温・水質

ヤリタナゴの飼育ができる水温は5~30℃前後ですが、適温としては20~25℃程度です。よって、屋内で水槽飼育をする場合は、ヒーターや冷却ファンなどの温調機器を用いて保温すると良いでしょう。水質に関しては、本来はアルカリ性側を好みますが、本種は適応力が高いため、ゆっくりと慣れさせれば弱酸性の環境でも問題なく飼育可能です。いずれにせよ、中性付近を保つようにすれば長生きさせられます。飼育し続けていると飼育水のpHは酸性側に傾いていくので、定期的に水換えを行ってください。レイアウト

底床材の使用は任意で構いませんが、あった方が底部からの照り返しが少なくなる、などの理由でヤリタナゴが落ち着きます。底床材を入れる際は、大磯砂などの扱いやすい物がおすすめです。また、身を隠せるシェルターなどもあった方が、ヤリタナゴのストレスを軽減できます。水草については、食性から食害を受けやすいので種類に注意が必要です。おやつになることを前提に、「マツモ」などの扱いが容易で柔らかい種類を入れるか、水槽レイアウトとして長期に維持したい場合は、「アマゾンソード」などの葉が硬く食べにくい種類を入れると良いでしょう。ヤリタナゴの餌

基本的には、タナゴ用や川魚用に配合された人工飼料を与えれば問題ありません。それに加えて、たまに冷凍アカムシなどの活餌を与えると喜びますし、栄養バランスの面でも健康的な成育が望めます。ただし、生餌は嗜好性が強く、頻繁に与えると人工飼料を食べなくなるので注意してください。餌の与え方としては1日に1~2回、3~5分ほどで食べ切れるだけの量を与えます。食べ残した餌が飼育水中に残っていると水質の悪化が速くなるため、基本は食べ残しが出ないように与え、残餌はできるだけ取り除いておきましょう。ヤリタナゴの繁殖にチャレンジしてみよう!

前述のように、タナゴ類は二枚貝に托卵する独特の繁殖形態を持ちます。水槽内での繁殖は難しいのですが、環境を整えられれば不可能ではないので挑戦してみてはいかがでしょうか。ヤリタナゴの雌雄の見分け方

ヤリタナゴは通常時は雌雄の見分けが困難ですが、繁殖期には明確な違いが発現します。まず、オスは先に述べた通り、婚姻色を呈しますがメスにそのような変化は見られません。その代わり、メスは繁殖期になると、腹部からオレンジ色をした産卵管が出てきます。 繁殖を狙う際は、産卵母貝となる二枚貝が必要です。現在では、マツカサガイなどの淡水生二枚貝も、通販などで入手できるので用意しておきましょう。繁殖用の水槽にはごく薄く底砂を敷き、オス・メスのペアならびに二枚貝を入れ、その貝に産卵するのを待ちます。産卵後は親魚を隔離して構いません。繁殖の成否は、稚魚が出てくるまで二枚貝を維持できるかにかかっています。二枚貝は食性や環境の変化にデリケートな性質から、水槽での長期維持が困難なのです。 餌は植物プランクトンが必要で、水質や水温の変化に注意しなければなりません。現在では、淡水二枚貝用の餌も販売されているので、そのような商品を利用するか、屋外でグリーンウォーターを作成し、それをピペットなどで吸い込んで直接二枚貝の入水管の付近に散布すると良いでしょう。貝から出てきた稚魚はある程度成長しているため、すぐにブラインシュリンプや粒の小さい人工飼料も食べられます。釣りで楽しむヤリタナゴ

撮影:FISH PARADISE!編集部

ヤリタナゴは年間を通して釣れますが、水温が低くなると餌食いが悪くなるので、最盛期は春から秋です。基本的には浮き釣りで釣れますが、同種は水流がある場所を好んで生息しているため、重量があるオモリと、それを背負えるやや大きめの浮きを使用することがポイントです。

ロッドは1m〜3mの振り出し竿を、ラインはPEラインの0.3~0.4号相当の物を使用します。仕掛けは「連動シモリ仕掛け」がおすすめで、親浮きは中~大型の斜め通し浮きが使いやすいです。餌はグルテンやアカムシを用います。反転流が生じて流れが穏やかになっている場所に群れていることも多く、そのようなポイントに当たれば入れ食いになることもあります。

撮影:FISH PARADISE!編集部

ヤリタナゴは年間を通して釣れますが、水温が低くなると餌食いが悪くなるので、最盛期は春から秋です。基本的には浮き釣りで釣れますが、同種は水流がある場所を好んで生息しているため、重量があるオモリと、それを背負えるやや大きめの浮きを使用することがポイントです。

ロッドは1m〜3mの振り出し竿を、ラインはPEラインの0.3~0.4号相当の物を使用します。仕掛けは「連動シモリ仕掛け」がおすすめで、親浮きは中~大型の斜め通し浮きが使いやすいです。餌はグルテンやアカムシを用います。反転流が生じて流れが穏やかになっている場所に群れていることも多く、そのようなポイントに当たれば入れ食いになることもあります。