上部フィルターの仕組みと水槽サイズ別おすすめ10選!ろ材の正しい入れ方は?

Share

上部フィルターとは

上部フィルターとは、水槽のフレーム上部に置いて使用するろ過装置です。入水口からポンプで水槽の水を上部に組み上げ、水槽の端から反対の端に水を流す過程でろ過層を通過させ、反対の出水口から水槽に水を戻します。

構造自体はとてもシンプルで、各メーカーから水槽サイズに合わせた様々な上部フィルターが販売されています。

ラスボラエスペイの飼育法!繁殖や混泳、気をつけたい病気など解説

上部フィルターのろ過方法の種類

上部フィルターは細かく分けると3つの種類があります。初心者の方はそれほど気にしなくても良いですが、念のために知っておくと良いでしょう。

ウェット式

ろ過層に流れ込んだ水によって、ろ材が常に水に浸るタイプのろ過方法です。市販されている上部フィルターの大半はこのウェット式を採用しています。

水の立ち上がりが早く扱いやすいのがメリットですが、他のろ過方法に比べると好気性バクテリアへの酸素供給量は少なくなってしまうので、ろ過能力は低くなるというデメリットがあります。

ドライ式

ろ材が水に浸るわけではなく、常に空気に触れているタイプのろ過方法です。空気にバクテリアが触れることで、存在するバクテリアが活発に働くように作られていますが、ドライ式専用のろ材が必要になります。

ろ過能力は非常に高いとされていますが、一方で、水の立ち上げには時間がかかるというデメリットがあります。

ウェット&ドライ式

ろ過層に一定量の水がたまったら水が流れ出るというタイプ(間欠式とも言います)と、単純にウェット式とドライ式を併用する方法の2種類があります。

メリット・デメリットは上記のそれぞれのものをもち合わせるタイプの、まさに、ハイブリット方式のろ過方法です。

上部フィルターのろ材

上部フィルターにはどのようなろ材が適しているのでしょうか。また、ろ材はどのようにセッティングすれば良いのでしょうか。ろ材について確認しておきましょう。

ろ材の種類

物理ろ過用のマットろ材

上部ろ過の物理ろ過を担うのがマットです。基本的には白いウールなどの素材でできており、大きなゴミがろ過されると汚れもはっきりと目で確認することができます。マットは目の粗さが色々な種類があります。

生物ろ過用のろ材

生物ろ過を行うろ材で、多孔質でバクテリアが多く住み着くことができるよう、形状や材質などが工夫されています。一般的にはリング状のろ材が用いられます。

吸着ろ過用のろ材

汚れや成分をろ材が吸着してくれるタイプのろ材で、水の濁りや黄ばみなどを除去する際などに用いられます。吸着ろ材には洗って何度も使用できるものと使い切りのタイプがあります。ブラックホールというろ材が吸着系では有名です。

ろ材の入れ方・順番

ろ材の入れ方ですが、一般的には上からウールマットなどの細かな目のろ材、粗目のマット、リングろ材という順番で入れます。また、活性炭などの吸着ろ材を入れる場合は、リングろ材の上に入れるのが基本です。

上部ろ過は上から下に水が落ちて行くので、上側に細かな目のマットを使用することで大きなゴミが綺麗にろ過されます。

上部フィルターのメリットとデメリット

上部フィルターのメリットとデメリットはそれぞれどんな点があるのでしょうか。購入後に後悔しないように、しっかりとチェックしておきましょう。

上部フィルターの4つのメリット

まずは、メリットについて見てみましょう。

1.ろ過能力が高い

ろ過の種類によって差はありますが、上部フィルターのろ過能力は高いと言えます。

水槽の上部に設置するため、空気にも触れやすく好気性バクテリアが活性化しやすく、ろ材の量も比較的多く使用できるためです。

2.酸素を同時に供給できる

上部で空気に触れさせた水を水槽へ落下させるため、水槽内へ酸素を多く供給できます。

そのため、エアレーションをする必要がなくなることも多いので、水槽内を整理できるのも嬉しい点です。

3.メンテナンスが容易

ろ材が上部に位置しているため、汚れなども簡単にチェックできます。ウールの交換なども外部フィルターのように面倒な分解の手間がないのは嬉しい点です。

4.価格が比較的安価である

外部フィルターなどに比べて、上部フィルターが比較的安価で販売されています。60cm程度までの上部フィルターなら、おおよそ1万円以下で購入できるので、アクアリウムを新たに始める方にとっては心強いですね。

上部フィルターの4つのデメリット

次にデメリットについても確認しておきましょう。一見デメリットが多いと感じる方もいるかもしれませんが、使い方次第では全く問題がないものも多いので安心してくださいね。

1.水草水槽には不向き

酸素を多く供給してくれるということは、光合成のために二酸化炭素が必要な水草には不向きであると言えます。水草をメインで育てたい方は、上部フィルターは極力避けましょう。

2.音が少しうるさい

水が上部から落ちるため、落水音が少し気になることがあります。特に、蒸発などで水槽の水位が低くなるとうるさいので、音に敏感な方にはちょっと向かないかもしれません。

3.水流が比較的強い

エアーポンプや外部フィルターのように水流を調整できる機能は上部フィルターには基本的にありません。そのため、魚種によっては水流が強すぎる場合もあります。水流がきになる場合は、水流拡散筒を自作して取り付けるなどの対策が必要です。

4.水位は低くできない

水槽の水位が規定よりも低いと、ポンプで水を汲みあげることができなくなります。そのため、テラリウムのように水位を低くしたいなどの場合には上部フィルターは不向きです。

熱帯魚ショップおすすめ28選!近くに店舗がない場合は通販も!

上部フィルターはどんな魚に適している?

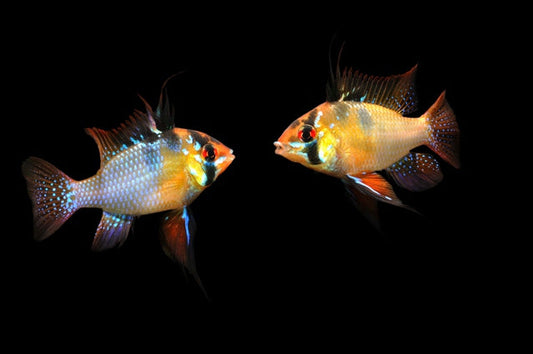

上部フィルターは餌を食べる量が多く水を汚しやすい魚におすすめのフィルターです。例を挙げると、金魚や錦鯉、オスカーやフラワーホーンなどの肉食魚などです。

また、小型魚の飼育でも数10匹〜数100匹といった沢山の数を混泳・群泳させる場合も、見た目以上に水は汚れていきます。そんな時にも上部フィルターは重宝します。

水槽サイズ別おすすめの上部フィルター10選(30cm~150cmサイズ)

おすすめの上部フィルターを集めてみました。ろ過層などに工夫がされているものも多いので、自分の飼育スタイルにあった商品を見つけてみてくださいね。

30cm水槽におすすめの上部式フィルター

水作 ブリッジフリーS

小型水槽にも使用できる貴重な上部フィルター。特殊三層構造ろ過で水を綺麗に保ちます。

45cm水槽におすすめの上部フィルター

コトブキ トリプルボックス450

45~60cmサイズの水槽に使用できるように長さが変更できます。

ジェックス デュアルクリーンフリー

静音設計&オーバーフロー式散水が魅力的な小型上部フィルター

60cm水槽におすすめの上部式フィルター

ジェックス デュアルクリーン 600 SP

バクテリア繁殖ろ材を標準搭載しています。

ジェックス グランデ600R

ろ過層が広にも関わらず、圧迫感が少なく綺麗にまとまります。

ジェックス グランデカスタム600

ウェット&ドライ方式採用の本格上部フィルター。ろ過能力も申し分なし!

コトブキ スーパーターボ トリプルボックス 600

ろ過層付きのポンプで、ろ材の量を出来るだけ多くできる嬉しい設計です。

90cm水槽におすすめの上部フィルター

コトブキ スーパーターボZ+900

錦鯉や大型の金魚を水槽でゆったり飼育するにはぴったりです。

120cm水槽におすすめの上部フィルター

コトブキ スーパーターボZ+1200

最大サイズの上部フィルター。フィルター内部の水位を2段階で変更可能です。

150cm水槽におすすめの上部フィルター

熱帯魚のmishima 150cm水槽用 オリジナルフルウェット上部フィルター

人気ショップオリジナルの上部フィルター。

おすすめの上部フィルター用市販ろ材・マット

ジェックス 上部フィルター用 各社共通バクテリアマットプラス

各メーカーの上部フィルターどれでも使用できる60cm上部フィルター用マットで、活性炭にセラミック、さらに麦飯石を加えることでろ過能力を高めてくれます。活性炭と麦飯石により水が透明になり、セラミックはバクテリアが繁殖しやすくなります。

コトブキ工芸 立体マット

波打つ形状のマットにより表面積がアップし、バクテリアがより繁殖しやすい設計に加え、しっかりとゴミを絡め取る構造が特徴です。

ジェックス クリーンバイオ-N

上部フィルターの排出部分などに袋ごと入れることで、簡単にろ材の量を増やしバクテリアによる生物ろ過能力を高めてくれます。値段もお手頃なので、ぜひ通常のマットに加えて併用したい商品です。

コトブキ工芸 ダブルバイオ

リングろ材に加え、多孔質のボール状ろ材の2種類が入った上部フィルター追加用のろ材になります。

上部フィルターのメンテナンス・掃除方法

上部フィルターの日々のメンテナンスや掃除方法をご紹介します。

基本はウールのすすぎ洗いと交換のみ

上部フィルターの基本的な掃除は、1週間に1度程度のウールマットの洗浄です。ウールマットに茶色い汚れが溜まってきますので、それを水ですすいで洗い流してあげると良いでしょう。

ストレーナースポンジのゴミもこまめにチェック

上部フィルターの水の吸引部分についているストレーナースポンジは大きめのゴミがくっつきやすいので、こまめに取り外してゴミを洗い流すようにします。ほったらかしにすると目詰まりを起こしてポンプが水を吸い上げられなくなります。

ストレーナーなどの細かな部品はブラシなどでコケを落とす

ストレーナーや散水部分などの細かな箇所にはコケが生えがちです。ブラシなどでこすって綺麗に保つと見栄えもよいのでおすすめです。

調子が悪い時は、部品の寿命を疑う

上記のメンテナンス以外で、水の吸い上げが悪かったり、部品が欠けてしまったりした際には部品を交換してあげましょう。

ほとんどの部品については換えパーツが各メーカーより発売されています。

上部フィルターに関する色んな疑問を解決!

上部フィルターの使用にあたってよくあげられる疑問点についてもおさえておきましょう。

上部フィルターの音がうるさい時の対処法

上部フィルターの騒音対策についても確認しておきましょう。

モーター・ポンプの音がうるさい場合

大前提として、上部フィルターにはモーターが水の外についているタイプと水中にあるタイプの2種類があることを覚えておいてください。故障がない場合でもモーター音がうるさいと感じるならば、水中モータータイプの上部フィルターを選んであげると、大分音は軽減されます。

また、モーター音が異常に大きな場合は、モーターの故障も考えられます。説明書などを参考に替えのモーターに交換してみてください。

水が落下する音がうるさい場合

上部フィルターは組み上げた水を落下させて水槽に戻しますので、水の落下音が発生します。

チョロチョロという水が流れる音が気になるという方は、排水口にストローなどの穴の径が小さなパイプを何本か入れておくだけで、音を抑えることが可能です。

上部フィルターの水流を弱めることは可能?

上部フィルターの水流が強すぎるので弱めて使用したいという方もいるかと思います。ある程度の水流はフィルターのろ過機能を維持するために必要な強さです。

手軽な対処法としては、排水口の向きを水槽前面ではなく、ガラス面の後ろの面に当てて勢いを消してあげるのが良いでしょう。

フレームレス水槽に上部フィルターは設置できる?

フレームレス水槽には上部フィルターが引っかかるふ縁がありません。そのまま上部フィルターを載せてしまうとふとした拍子に上部フィルターがずれてしまったり、水槽によくない負荷のかかり方をしてしまいます。

できればフレームレス水槽には上部フィルターを使用しないのが良いですが、どうしても使用したいという場合は、フレームレス水槽用のレールを使用する必要があります。

上部フィルターの自作・改造法

実は、上部フィルターの自作は可能です。ポンプは市販のもの(既製品の交換パーツなど)を使用し、ろ過層はアクリル板や工具用のコンテナボックスなどを代用します。

アクリル板を綺麗に接着しないと水漏れや破損の危険があるので、しっかりと水漏れ確認を行いましょう。ろ過層なども自作の場合は自由に決めることができるので、飼育したい観賞魚に合わせて自作してみるのもいいかもしれません。

また、上部フィルターは工夫次第で、消音化やプレフィルターの連結による改造なども可能です。自分なりに色々な改造をして楽しむのも一つです。

上部フィルターでアクアリウムを始めよう!

出典:pixabay

上部フィルターが価格も安価で手入れもしやすいので、これからアクアリウムを始めようと考えている方には、特におすすめのろ過装置です。上部フィルターでろ過の仕組みをしっかりと学んでみてください。上部フィルターをきちんと使うことができれば、飼育できる魚も一気に増えますよ!

熱帯魚ショップおすすめ28選!近くに店舗がない場合は通販も!

シルバーアロワナの飼育法!水槽設備や餌、混泳、注意する病気・症状など